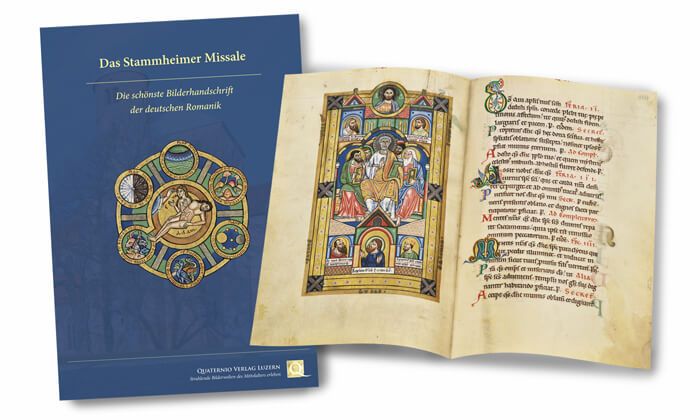

Stammheimer Missale

Die schönste Bilderhandschrift der deutschen Romanik

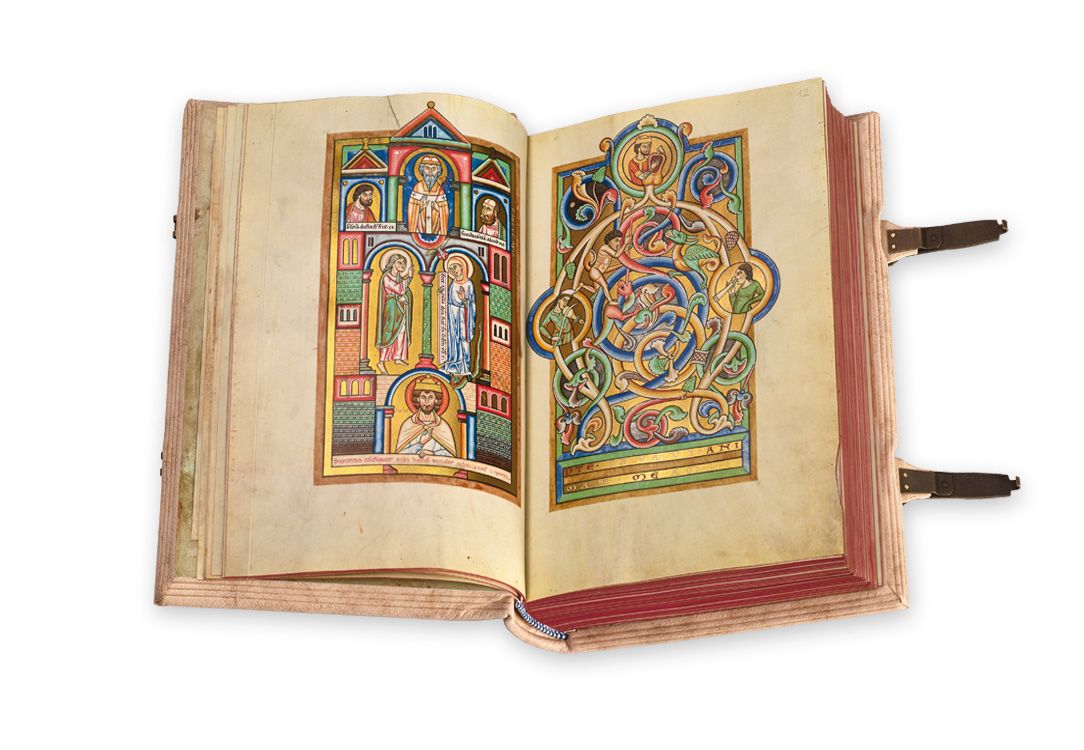

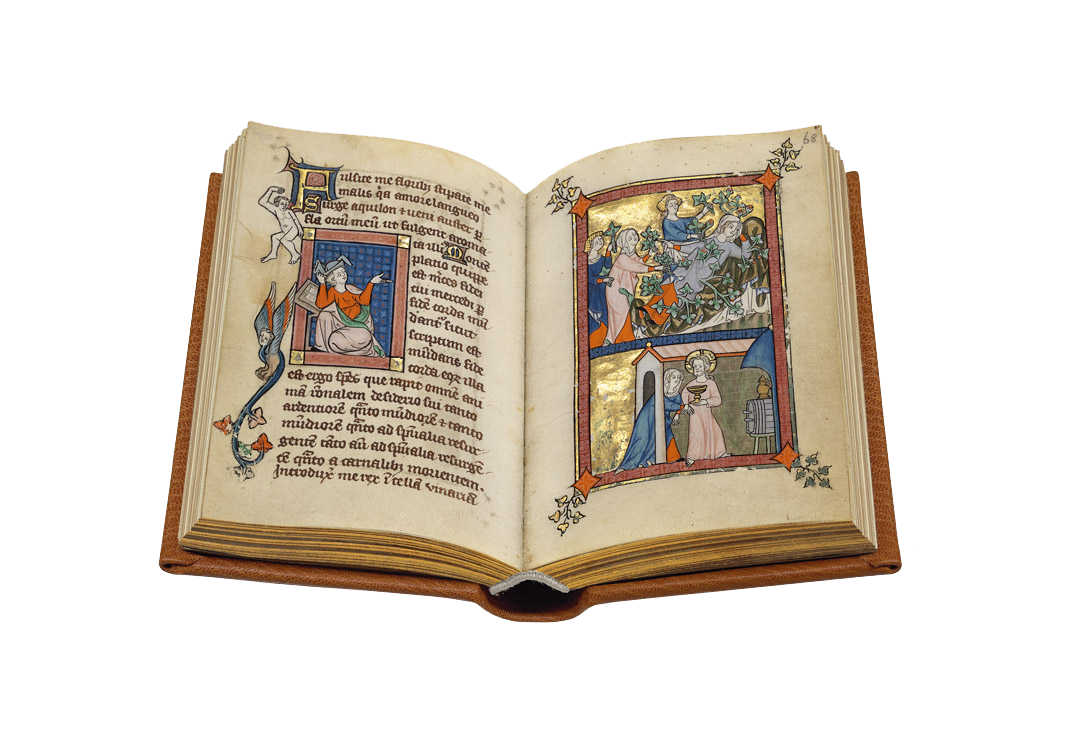

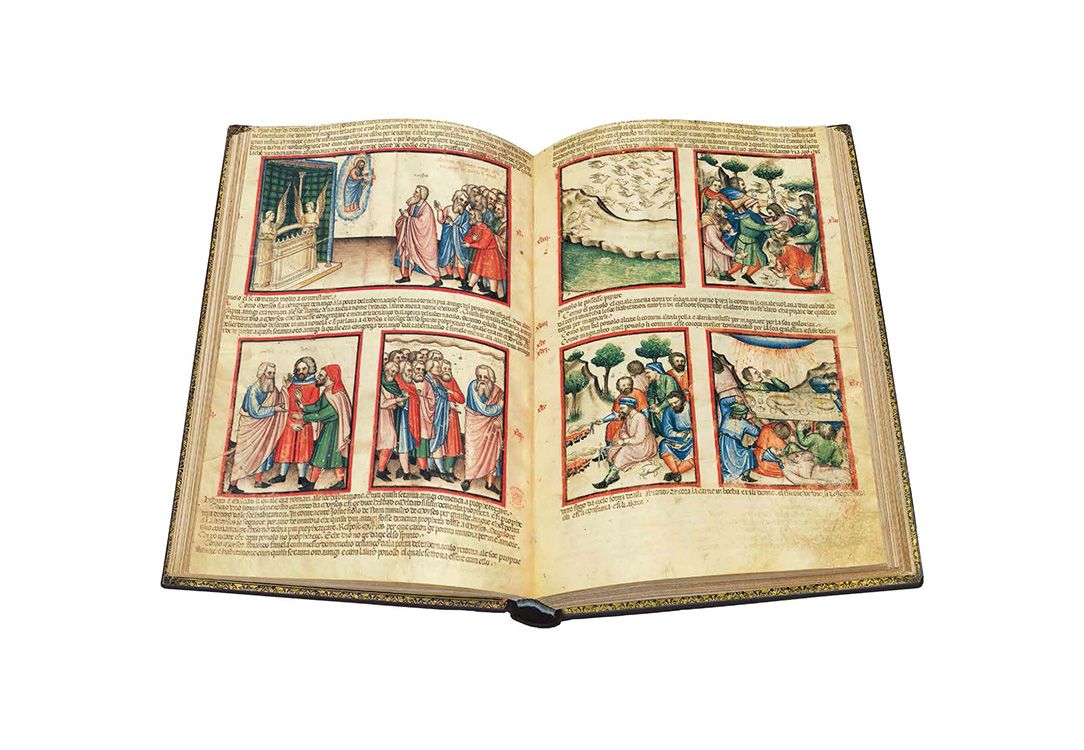

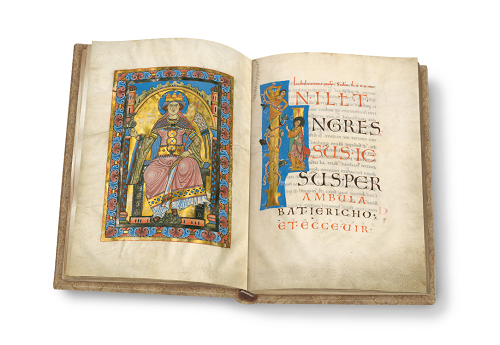

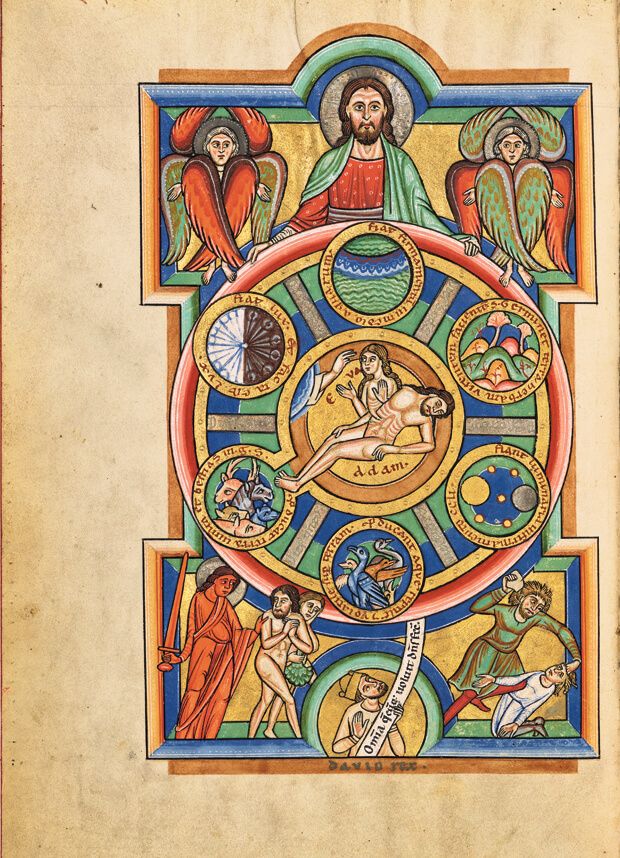

Das Stammheimer Missale macht vor Ehrfurcht und Staunen sprachlos. Ein wahrer Höhepunkt der romanischen Buchmalerei aus dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts! Makellos schön, rein und klar, vollkommen in der künstlerischen Ausführung! Mit Darstellungen von höchster Qualität, die in keiner anderen Handschrift zu finden sind. Neben Szenen aus dem Alten Testament illustrieren sie die Hauptfeste aus dem Leben Jesu und die Festtage der liturgisch besonders verehrten Heiligen.

Ungewöhnlich und einzigartig ist der Kalender mit seinen Architekturrahmungen und die Wiedergabe der Tages- und Nachtstunden in einer mit Gold geränderten Scheibe. Kurzum: eine Handschrift der Superlative, die nach 850 Jahren immer noch so hell erstrahlt wie zur Zeit ihrer Entstehung!

Das Stammheimer Missale: Die Handschrift

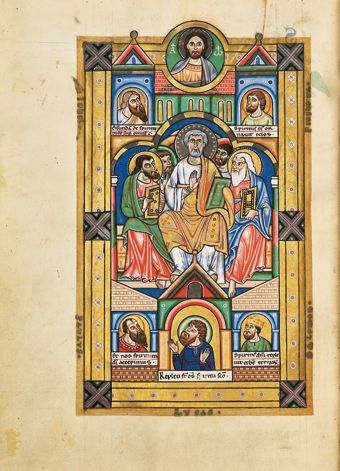

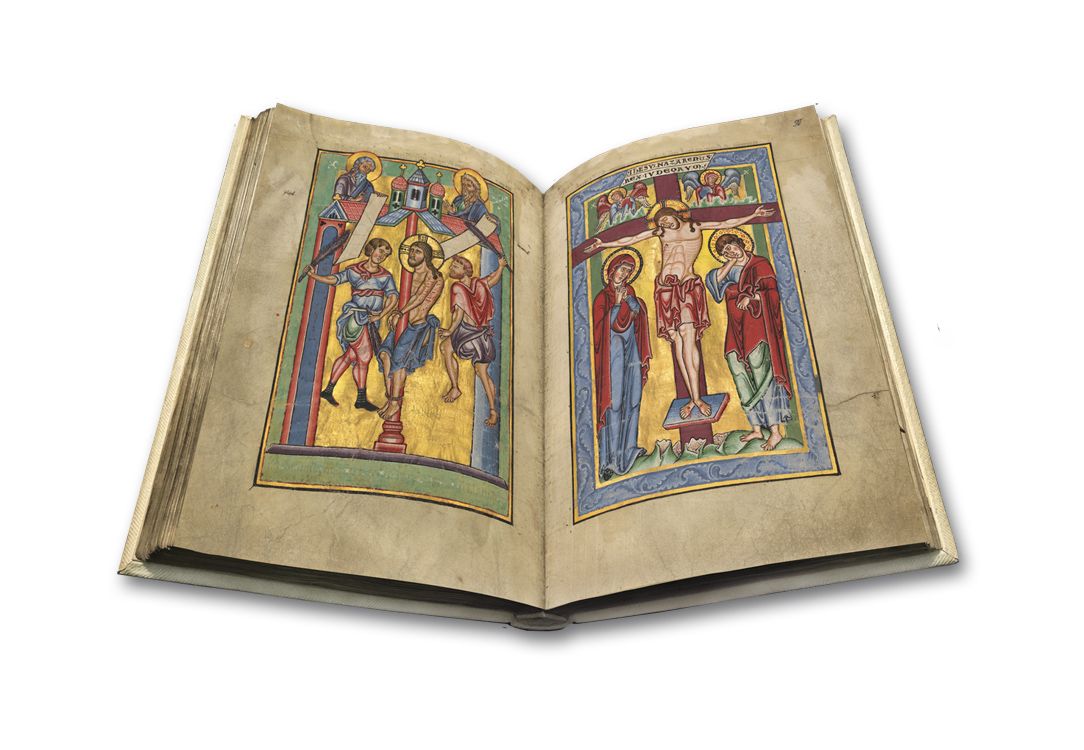

Das Stammheimer Missale ist etwa um 1170 im Benediktinerkloster St. Michael in Hildesheim entstanden. Auf höchstem künstlerischen und theologischen Niveau bietet es romanische Buchmalerei in ihrer reinsten Form. Die perfekt ausgeführten Miniaturen sind atemberaubend schön. Der Farbeindruck, den sie vermitteln, erinnert an die Meisterwerke der Emailkunst aus dieser Zeit.

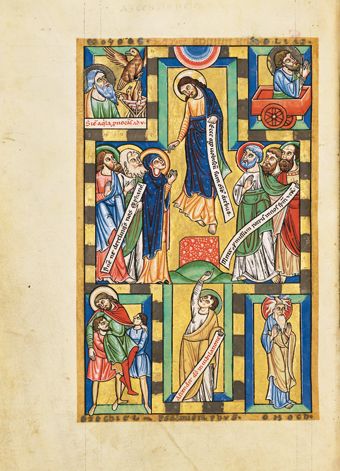

Die großflächigen Goldgründe, die geometrischen Zierrahmen, die eine Vielzahl von Bildfeldern in bewusst kreuzförmiger Anordnung ermöglichen, und der symmetrische Bildaufbau verleihen den Miniaturen etwas Majestätisches. Die Strenge wird durch Körperhaltung, Gestik und Blickführung der Figuren aufgelockert, die dadurch lebendig und dynamisch wirken.

Handschrift für die Heiligsprechung

Wie frisch aus dem Skriptorium

Das Stammheimer Missale: Die Edition

Handschrift und Faksimile im Überblick

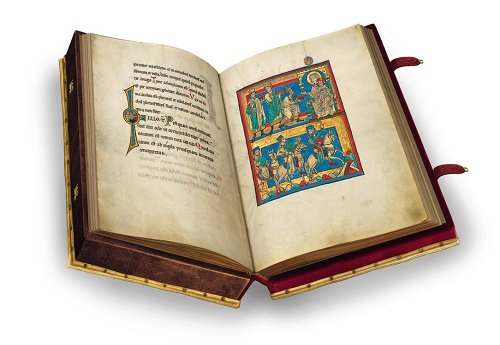

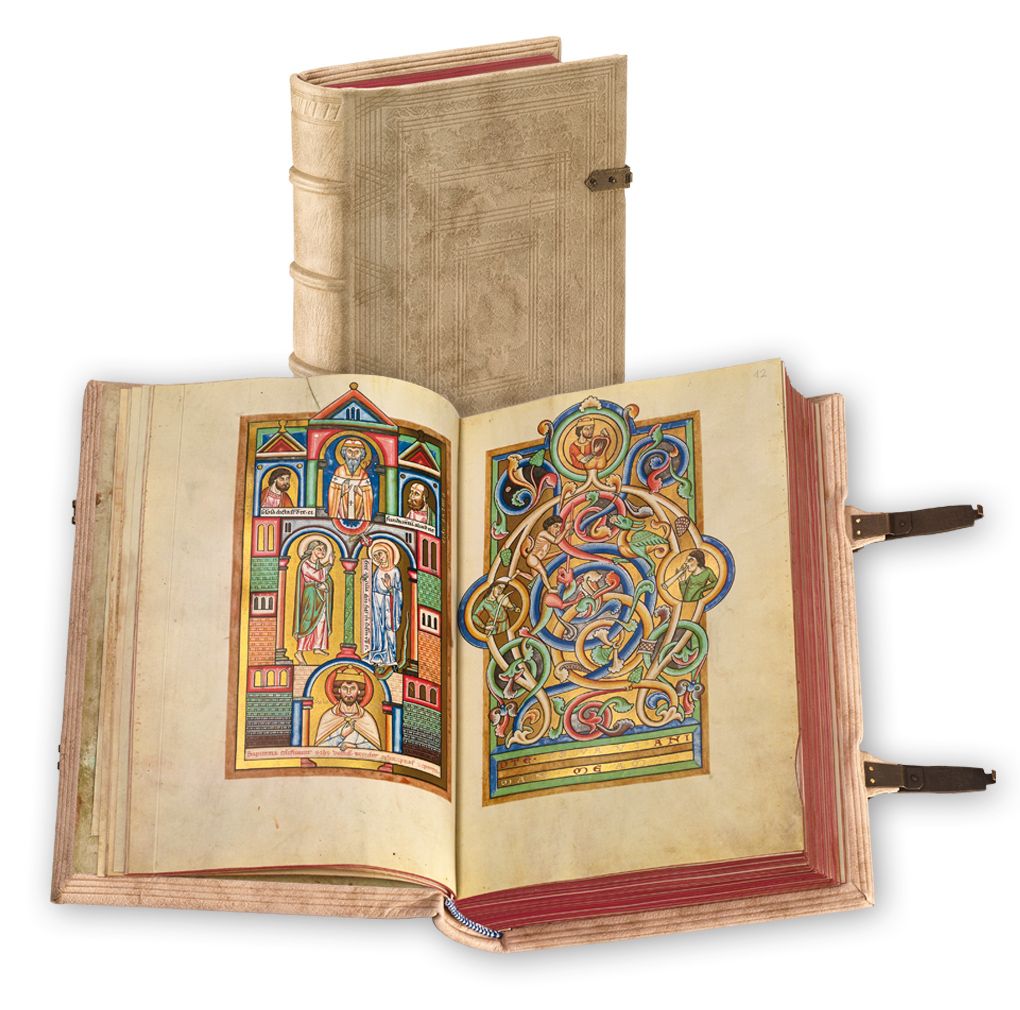

Das Stammheimer Missale ist die schönste Bilderhandschrift der deutschen Romanik. Die Faksimile-Edition gibt die Pracht dieser außergewöhnlichen Handschrift in ihrer Vollkommenheit wieder, so dass dem Betrachter vor Verzückung und Staunen der Atem stockt.

- Handschrift: Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. 64

- Entstehungszeit: um 1170

- Entstehungsort: Hildesheim, Benediktinerkloster St. Michael

- Format: 28,5 x 18,5 cm

- Umfang: 370 Seiten (184 Blatt)

- Künstler: vermutlich nur ein Buchmaler für die Miniaturen und die größeren Initialen, vier Schreiber für den Text, allesamt aus St. Michael

- Auftraggeber: St. Michael in Hildesheim

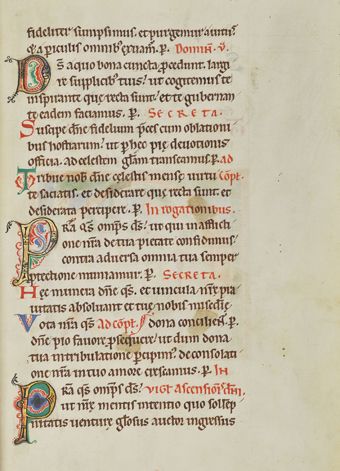

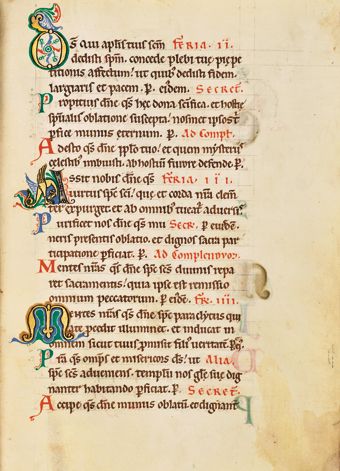

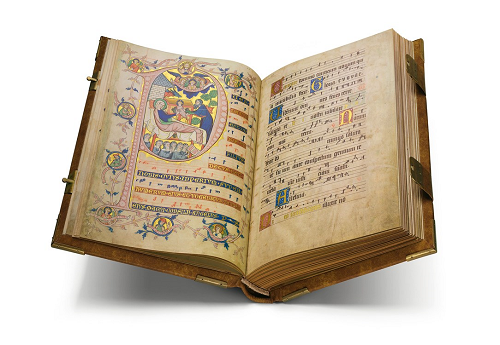

- Ausstattung: zwölf ganzseitige Miniaturen, drei reich verzierte Incipit-Seiten, zehn halbseitige Zierinitialen, 29 Seiten mit Architekturrahmung, 37 große und Hunderte von kleineren Initialien in Gold, zwölf Kalenderseiten mit Buchschmuck, funkelndes Gold auf allen Seiten, glänzendes Silber, intensiv leuchtende Farben

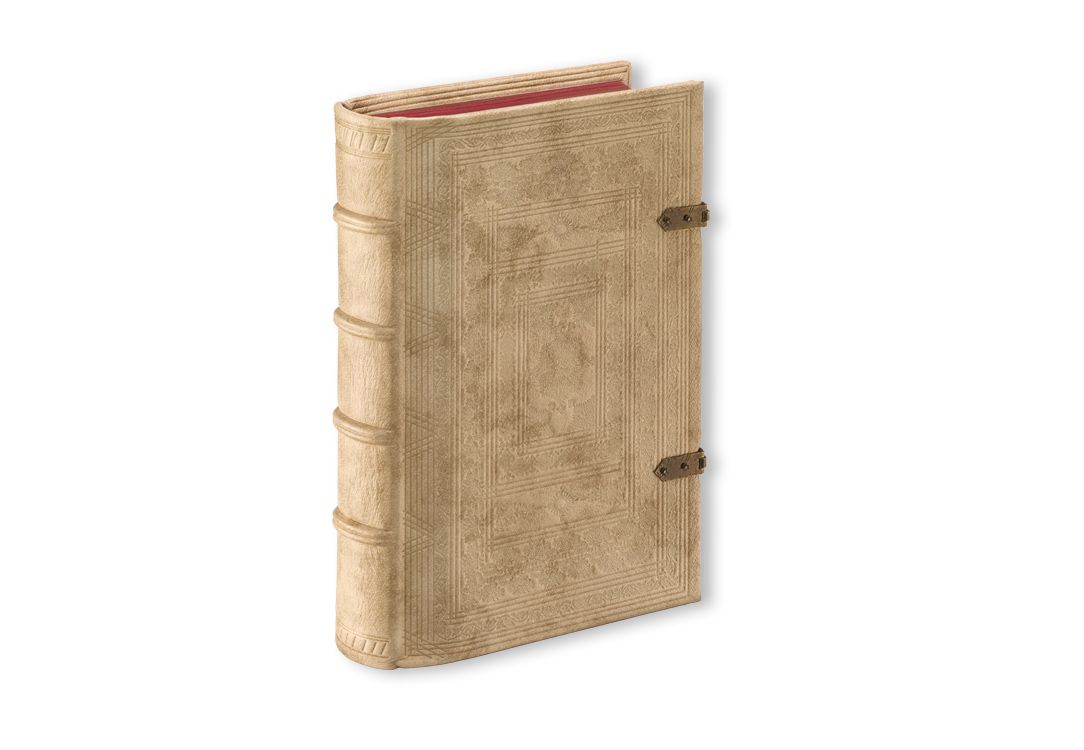

- Einband: heller Ledereinband mit reicher Blindprägung und Messingschließen

- Kommentarband zur Edition von Elizabeth Teviotdale / Christine Sciacca / Nancy Turner / Kristen Collins / Gerhard Lutz

- Druckauflage: 480 Exemplare

Die Faksimile-Edition steht unter dem hohen Patronat Seiner Exzellenz, des H.H. Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ, Bischof von Hildesheim.

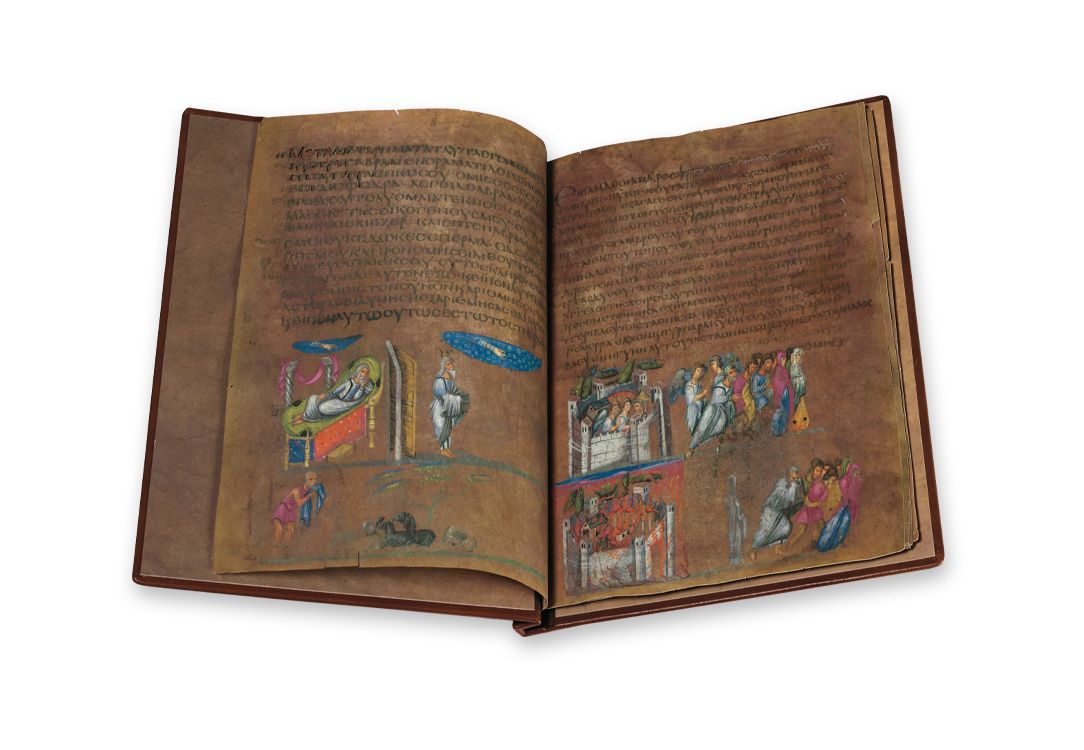

Ein paar Seiten zum Blättern

Der zum Blättern ausgewählte Ausschnitt aus dem Stammheimer Missale gibt die Seitenfolge fol. 114r–118v wieder.

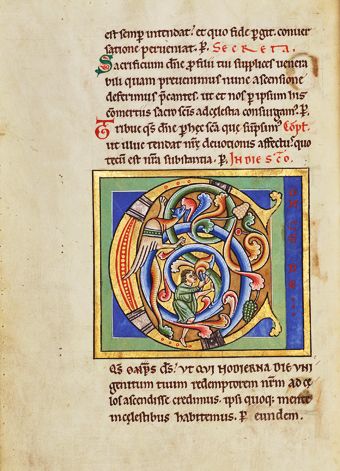

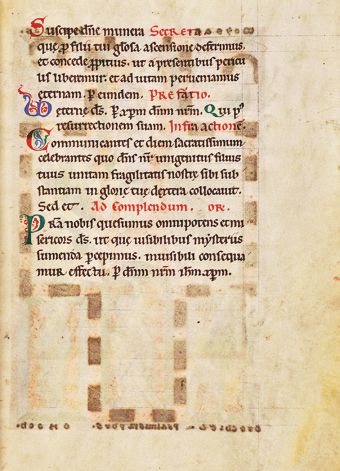

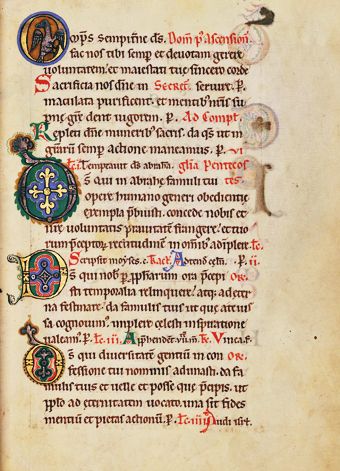

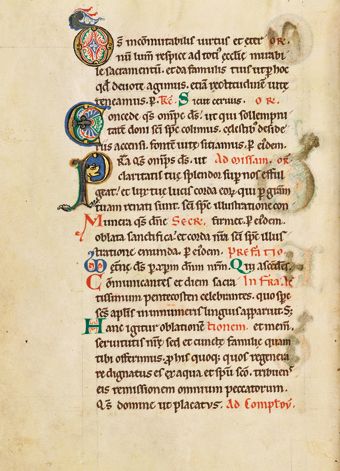

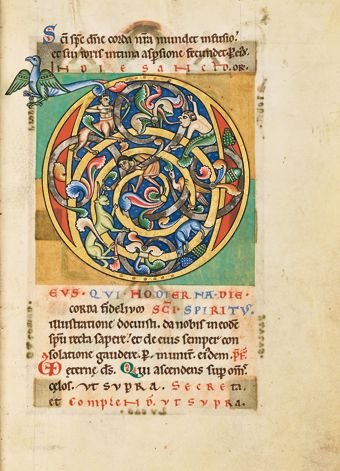

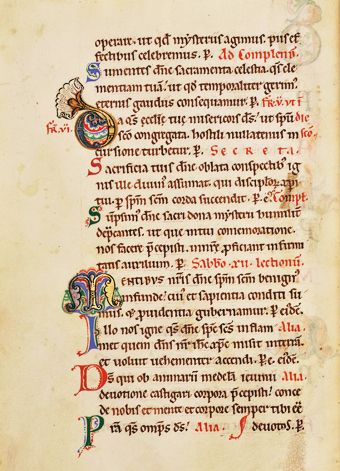

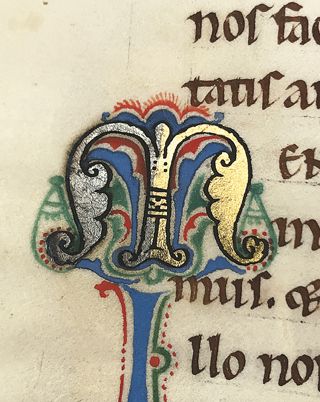

Gezeigt werden verschiedene Textseiten mit kleineren goldenen und farbigen Initialen, die aufwendig und phantasievoll ausgestaltet sind (fol. 114r, 116r–v, 118r–v) sowie zwei ganzseitige Miniaturen zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten (fol. 115v, 117v), außerdem noch zwei größere Zierinitialen C und D, die in besonders schöner Weise das Wechselspiel von Gold und Silber illustrieren (fol. 114v, 117r).

Herausforderungen bei der Herstellung: fac simile

Das Geheimnis des Vorderdeckels

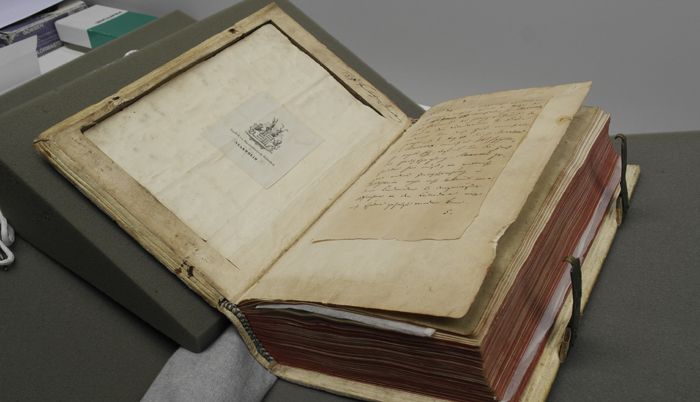

Das Stammheimer Missale birgt ein Geheimnis in seinem Vorderdeckel. Beim Aufschlagen wird innen eine Vertiefung von ca. 8 mm sichtbar. Darin haben sich bis 1904 zwei Elfenbeintafeln vermutlich aus dem 10. Jahrhundert befunden, die möglicherweise zum urspünglichen Einband der Handschrift gehört hatten. Das Diptychon wurde damals von den Staatlichen Museen zu Berlin erworben, wo es am Ende des Zweiten Weltkrieges bis auf geringe Reste verbrannt ist.

In enger Kooperation von Getty-Museum, Verlag und Buchbinder wird für den Faksimileband eine Lösung erarbeitet, um diese Vertiefung zu füllen und dort ein kleines Geheimfach einzubauen.

Der Glanz der edlen Metalle

Das Stammheimer Missale ist überaus prächtig mit Gold und Silber ausgestattet. Auf fast allen Seiten strahlen diese Metalle ihren edlen Glanz aus. Besonders bemerkenswert ist es, dass nur wenige Silberpartien im Laufe der achteinhalb Jahrhunderte oxidiert und dementsprechend dunkler geworden sind. Funkelndes Gold und glänzendes Silber liegen oftmals sogar direkt nebeneinander oder gehen ineinander über. Dies im Faksimile exakt wiederzugeben stellt für die Experten eine große Herausforderung dar. Die Übergange und Varianten, jede noch so kleine Stelle müssen genau stimmen. Nicht nur bei den Andruckvergleichen mit dem Original ist ein geschultes Auge daher unerlässlich.

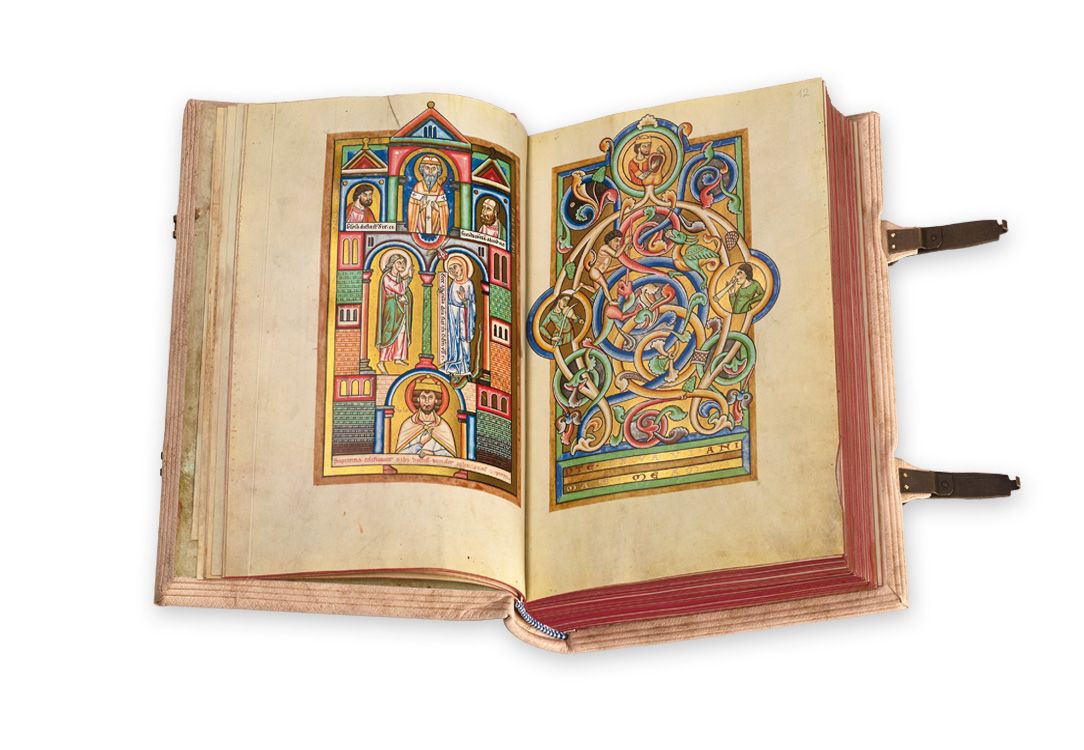

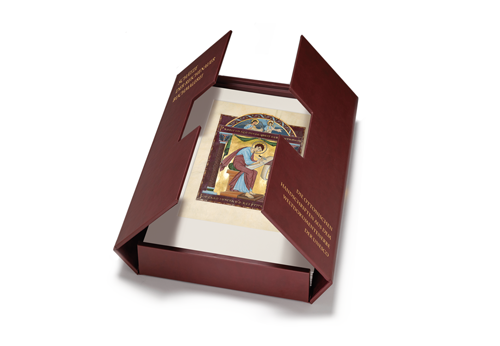

Die Faksimilemappe zur Edition

Die handgebundene Mappe zum Stammheimer Missale enthält vier Original-Faksimileseiten als Doppelblatt. Sie zeigen auf fol. 117r eine große bewohnte D-Initiale mit Tieren, Fabelwesen und Figuren zwischen den Ranken, auf fol. 117v eine ganzseitige Miniatur zu Pfingsten und schließlich auf fol. 118r–v zwei Schriftseiten mit 16 kleineren Initialen in Gold und Farbe. An diesen Beispielen können Sie sich einen Eindruck von der hohen künstlerischen Qualität der Handschrift verschaffen.

Das zugehörige Dokumentationsheft gibt auf 16 Seiten eine Einführung in die Handschrift, deren Entstehungszeit und die Blüte der romanischen Kunst in Hildesheim. Darüber hinaus werden die verschiedenen Schritte der Faksimile-Herstellung erläutert, die auch beim Stammheimer Missale von den Spezialisten ein Höchstmaß an Wissen, Erfahrung und Experimentierfreude verlangen.