Glossary of illumination and manuscript studies

Glossary

Akanthus

(Greek akanthos = hogweed). The particularly fleshy leaf of the Mediterranean thistle with its characteristic slightly curled and lobed ends has been a popular decorative element in classical Greek art since the 5th century BC. Through late antique art, the acanthus motif found its way into medieval architectural sculpture and goldsmithing, and above all into the jewelry system of book illumination.

Alexander novel

Novelistic account of the life of Alexander the Great (356-323 BC). The Greek Alexander novel by Pseudo-Callisthenes was written in the 3rd century AD and contains all kinds of tales of wonder and horror about the ancient Macedonian ruler. This legendary material had a great impact in the literature of the Middle Ages and was passed down in numerous translations and vernacular adaptations. A particularly fine example is The Parisian Alexander Romance.

Apokalypse

Ancient Jewish-Christian literary genre that focuses in particular on prophecies of the eschatological end times. In the Old Testament, these include the Book of Daniel and the last book of the New Testament, the Revelation of John, which was written under the influence of Emperor Domitian's persecution of Christians (81-96 AD). The early and high medieval apocalypses served not only liturgical but also didactic and educational purposes. There is a very rich tradition of apocalypses from the English and northern French regions in the 13th and 14th centuries. Impressive examples include The Apocalypse of Cambrai and The Corpus Christi Apocalypse.

Bible for the poor

(lat. biblia pauperum). A genre of book created towards the end of the 13th century in Benedictine monasteries and Augustinian canonries in Bavaria and Austria, in which a typological (typology) compilation of images dominates: A New Testament depiction (antitype) is assigned two scenes from the Old Testament (types) with corresponding content. The Old Testament is interpreted as a foreshadowing of the history of salvation to be fulfilled in the New Testament. Bibles for the poor were by no means, as the name might suggest, books for the illiterate poor, which is evident from the fact that the first copies were written in Latin. It was not until the 14th and 15th centuries that we encounter German-language editions.

Bas-de-page

(French = bottom of the page). Image area at the bottom, usually particularly wide margin outside the type area, illustrated with small scenes or drolleries.

Bastarda

(French [écriture] bâtarde = mixed [script]). A Gothic hybrid font, which calligraphically holds the middle ground between strongly formalized textura and fast-to-write Gothic cursive. It emerged in France around 1300 and spread throughout Europe in the 14th/15th century in widely varying regional forms.

Biblia Pauperum

Armenbibel

Bestiarium

(lat. bestia = wild animal). Natural history work with a moralizing and didactic intention. Behaviors and characteristics of existing animals and mythical creatures are interpreted symbolically and presented to humans as a model for a life pleasing to God or as a warning. The book type goes back in large part to the anonymous Physiologus (around 200 AD).

Bible moralisée

(French = biblical texts with moralizing commentary). This type of manuscript contains a collection of Bible texts in excerpts or paraphrases, which are commented on in a moralizing or allegorical manner. The main focus of the manuscripts is on the particularly extensive picture cycles, occasionally with up to 2700 typological pairs of pictures, mostly in medallion form. Bibles moralisées were produced in France around 1220, probably in the royal court, but were not given their current name until the 15th century.

Gold leaf

Wafer-thin flakes of sheet gold, produced in the Middle Ages by a gold beater using special rounded hammers. The flakes are applied to a prepared base with the help of a binding agent (usually egg white mixed with bolus) for the purpose of gilding and are often polished afterwards.

Bordüre

(franz. bordure = Einfassung, Borte). Ornamental, vegetabil oder figürlich geschmückter Rahmen einer Miniatur- oder Textseite. Ausgehend von Rankenausläufern der Initialen entsteht die Bordüre in der Zeit des Übergangs von der romanischen zur gotischen Buchmalerei. Die Loslösung der Ornamentik von der Initiale lässt schließlich eine dichte Vollbordüre entstehen. Zu ihrem Motivschatz gehören u.a. das Dornblatt und das Akanthusblatt, auch mit eingestreuten → Drolerien und Medaillons, oder Architekturelemente (Architekturrahmen).

Brevier

(lat. breviarium = kurzes Verzeichnis). Liturgisches, dem Gebrauch der Kleriker vorbehaltenes Buch, das die verschiedenen Teile des kirchlichen Stundengebets vereint, entstanden im 12. Jahrhundert. Seine Rezitation erfolgte nach einem festen Turnus der Gebetszeiten: Matutin (in der Nacht), Laudes (bei Sonnenaufgang), Prim (sechs Uhr), Terz (neun Uhr), Sext (zwölf Uhr), Non (fünfzehn Uhr), Vesper (bei Sonnenuntergang), Komplet (vor dem Schlafengehen). Parallel zum Brevier entwickelte sich das → Stundenbuch als Gebetbuch für Laien.

Busspsalmen

Diese Lieder werden König David zugeschrieben, der in ihnen Reue, Vertrauen in Gott und Hoffnung auf Verzeihung ausdrückt. Bereits im 6. Jahrhundert n.Chr. hat man die Psalmen 6, 31, 37, 50, 100, 129 und 142 als Bußpsalmen zusammengestellt und besonders mit der Sühne für die Sieben Todsünden assoziiert. Siehe auch Psalter.

Capitalis

(lat. caput = Haupt). Eine sich seit dem 1. Jahrhundert v.Chr. entwickelnde römische Schriftart, die ausschließlich aus → Majuskeln besteht, die jeweils ungefähr einem Quadrat einzubeschreiben sind. Charakteristisch sind dabei dünne Aufstriche und breitere Abstriche. Sie wurde an römischen Monumenten (Capitalis Monumentalis) oder in Handschriften gebraucht (Capitalis Quadrata). In mittelalterlichen Handschriften kam die Capitalis Quadrata als Auszeichnungsschrift zur Anwendung.

Chronik

(griech. chronos = Zeit). Eine auf die Spätantike zurückgehende, für das Mittelalter charakteristische Form der Geschichtsschreibung. Seit dem 12. Jahrhundert werden Chroniken vermehrt auch in den Volkssprachen abgefasst. Grundlegend war eine Darstellung der Abfolge der Zeiten (series temporum). Zwar konnte im Mittelalter jede Form historischer Darstellung als Chronik bezeichnet werden, theoretisch gefordert blieb jedoch eine knappe und zeitlich geordnete Berichterstattung (im Unterschied zur erzählerischen und analytischen Ausgestaltung des Geschehens in der Historia). Die Grenzen zwischen den verschiedenen historiographischen Gattungen waren gleichwohl fließend. Ein Beispiel dafür bietet Die Flämische Bilderchronik Philipps des Schönen.

Codex

(auch Kodex; lat. caudex = Holzblock). Bezeichnung für die sich vom 1. bis 4. Jahrhundert n.Chr. entwickelnde Buchform aus gefalteten Papyrus- oder Pergamentblättern, die zwischen Holzdeckel geheftet wurden, und die die bis dahin übliche Rollenform ablöste. Ein Codex aureus bezeichnet ein ganz in Gold geschriebenes Buch, meist ein Evangeliar.

Demi-Grisaille

Grisaille

Dornblatt

Typische Blattform der gotischen Ornamentik in Gestalt von dreiteiligen (Efeu) oder fünfteiligen (Weinblatt) spitzgezackten Blättern, meist in Blattgold ausgeführt.

Drolerien

(franz. drôlerie = launiger Einfall). Aus der Literatur entlehnter Begriff, der spielerisch-groteske Darstellungen von Mischformen aus Menschen oder Tieren und anderen Fabelwesen bezeichnet, häufig in kapriziösen Szenen zusammengestellt im Rankenwerk gotischer Buchseiten, auch in Initialen, Zierleisten und Bordüren. Drolerien besitzen neben ihrer parodistischen Eigenschaft oft auch eine moralisierende Bedeutung.

Epistolar

(lat. epistula = Brief). Liturgisches Buch mit den während der Messe gelesenen Abschnitten aus den Episteln (Briefe des Neuen Testaments) und der Apostelgeschichte in der Reihenfolge des Kirchenjahrs. Schon seit dem Ende des 8. Jahrhunderts in Gebrauch, avancierte das Epistolar etwa ab dem 10. Jahrhundert zu einem eigenständigen liturgischen Buch, das später im Missale oder Lektionar aufging.

Evangeliar

(griech. evangelion = Frohbotschaft). Liturgisches Buch mit dem kompletten Text aller vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. In der Regel sind zusätzlich die Kanontafeln enthalten mitsamt dem sie erläuternden Brief des Kirchenvaters Eusebius von Caesarea, die von Hieronymus der Vulgata vorangestellten Texte sowie Vorreden und kurze Inhaltsangaben zu den Evangelien. Nach mittelalterlichem Verständnis repräsentiert das Evangeliar in der Messe Christus als lebendiges Wort. Daher waren viele Evangeliare mit einem kostbaren Prachteinband geschmückt und sind reich ausgestattet (z.B. mit Evangelistenporträts, Maiestas Domini, Zierschriftseiten und eventuell mit Goldschrift).

Evangelistar

Perikopenbuch

Exlibris

(lat. = aus den Büchern von …). Bucheignerzeichen, oftmals von Künstlern gestaltet, mit dem Namen des Besitzers, dem Wappen oder anderen auf den Eigner bezogenen Symbolen. Es wird auf die Innenseite des vorderen Buchdeckels (Spiegel) oder auf ein Vorsatzblatt geklebt.

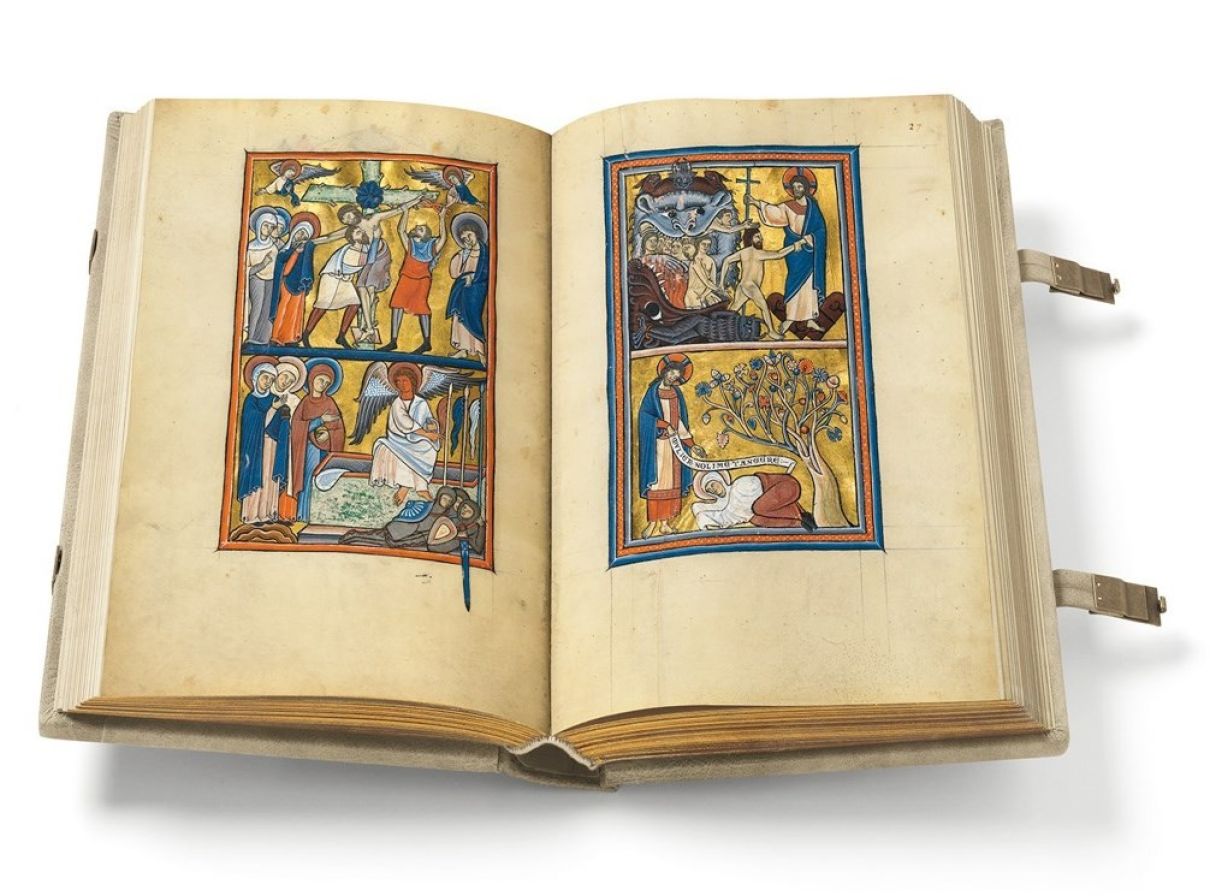

Faksimile

(lat. fac simile = mach es ähnlich). Eine möglichst detailgenaue und vollständige Reproduktion einer Handschrift (oder eines Druckwerks), die unter Zuhilfenahme aller möglichen technischen Mittel sämtliche Merkmale des Originals wiedergibt. Das Spektrum der Arbeitsschritte, die es braucht, um ein Faksimile entstehen zu lassen, reicht von der Nutzung neuester Digitaltechniken bei der photographischen Aufnahme des Originals bis zur handwerklichen Tätigkeit spezialisierter Buchbinder.

Fibel

Ein illustriertes Leselernbuch mit selektiertem und dementsprechend beschränktem Wortschatz, das häufig auch als erstes Schreiblehrbuch diente. Etymologisch leitet sich „Fibel“ von „Bibel“ ab, denn die Kinder lernten die Kunst des Lesens mit Hilfe biblischer Texte, meist des Psalters. Erste Belege datieren um 1400. Ein besonders schönes Beispiel ist Die Fibel der Claude de France.

Fleuronnée

(franz. fleuronnée = geblümt). In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts aufgekommene, als Federzeichnung (vor allem in Rot, Blau und Schwarz) ausgeführte Ornamentik der Gotik zur Verzierung hauptsächlich von Initialen (stilisierte Blatt- und Blütenranken, aber auch Fadenwerk und Perlen als Ausläufer und Besatz des Buchstabenkörpers).

Folio

(lat. folium = Blatt) ist in der Kodikologie die übliche Bezeichnung für ein Pergament- oder Papierblatt in einem Codex. Es war bis ins 16. Jahrhundert hinein üblich, in Büchern nicht die Seiten, sondern die Blätter zu zählen und mit Blattziffern meist am oberen Rand zu versehen. Diese Art der Bezifferung wird Foliierung genannt – im Unterschied zur Paginierung bei Seitenzählung. Der Ablativ folio (= auf dem Blatt), abgekürzt f. oder fol., ist daher bei allen, die sich mit Buchmalerei beschäftigen, noch heute üblich anstelle einer Seitenangabe: fol. 10r (sprich: folio 10 recto) bedeutet „auf der Vorderseite von Blatt 10“, fol. 10v (folio 10 verso) bedeutet „auf der Rückseite von Blatt 10“.

Gebetbuch

Andachtsbuch, das für den Gebrauch der Laien bestimmt war und Gebete zu verschiedenen Anlässen zusammenstellt, zum Beispiel für Morgen- und Abendgebete, Andachtstexte im Rahmen der Beichte und der heiligen Kommunion, Fürbitten für Verstorbene usw. Der Begriff wird oft fälschlich synonym für den des Stundenbuchs gebraucht. Während jedoch beim Stundenbuch ein fester Textkanon vorliegt, hatte der Auftraggeber eines Gebetbuchs größere Freiheit bei der Textzusammenstellung und war zum Gebrauch nicht an die festgelegten Gebetsstunden gebunden. Daher folgen auch die illustrierenden Bilderzyklen nicht unbedingt einem festen System. Ein außergewöhnlich schönes Beispiel dafür bietet Das Gebetbuch der Claude de France.

Graduale

(lat. gradus = Stufe). Seit dem 12. Jahrhundert geläufige Bezeichnung für das liturgische Buch mit den Gesängen des Gregorianischen Chorals für die katholischen Messliturgie, die von der Schola und nicht vom Priester angestimmt werden. Der Name leitet sich von den Stufen des Ambo ab, von denen aus der Gesang vorgetragen wird. Da der ganze Chor aus einem Buch gesungen hat, sind Graduale fast immer großformatige Handschriften. Ein besonders prachtvolles Beispiel stellt Der Codex Gisle von ca. 1300 dar.

Grisaille

(franz. gris = grau). Grau-in-Grau-Malerei. Monochrome Malerei, die ausschließlich in Grau, Weiß und Schwarz ausgeführt ist und auf der reinen Schattenwirkung beruht. Die Grisailletechnik wird besonders häufig zur illusionistischen Nachbildung plastischer Werke (Steinskulpturen) verwendet. Bei der Demi-Grisaille werden Buntakzente gesetzt, um die Phänomenalität der Malerei zu steigern und einen wirkungsvollen Effekt von Modellierung und Tiefe zu erreichen.

Heilsspiegel

Die deutsche Bezeichnung ist die Übersetzung des lateinischen Speculum humanae salvationis, das sich im 13. / 14. Jahrhundert nach dem Vorbild der Armenbibel entwickelte und in zahlreichen Abschriften erhalten ist. Es handelt sich um eine populär-theologische Kompilation der Geschichte der Menschheit von der Erschaffung der Welt bis zum Jüngsten Gericht. Ähnlich der Armenbibel wurden die in den Evangelien geschilderten Ereignisse zu einzelnen Szenen aus dem Alten Testament und zur Profangeschichte in Beziehung gesetzt. Ein wunderbares Beispiel ist Der Heilsspiegel aus Kloster Einsiedeln.

Historienbibel

(lat. historia = Geschichte). In deutscher Prosa verfasste, durch apokryphe Berichte und Zutaten aus der weltlichen Geschichte erweiterte Nacherzählungen der biblischen Geschichte. Ihre Textgrundlagen bildeten, neben der Vulgata, also der lateinischen Bibelversion des heiligen Hieronymus, weitere Texte wie die Historia scholastica des Petrus Comestor von etwa 1169–1173 oder die gereimten deutschen Weltchroniken des 13. und 14. Jahrhunderts. Die über hundert erhaltenen, großenteils illustrierten Handschriften der Historienbibeln weichen in Umfang, Textbestand und Rezeption ihrer Vorlagen beträchtlich voneinander ab. Verbreitet waren sie im gesamten deutschen Sprachraum, mit einem Schwerpunkt anscheinend im Elsass, in Schwaben und im bayerisch-österreichischen Gebiet. Seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar, erlebten sie ihre Hochkonjunktur zwischen ca. 1440 und 1470–1480.

Incipit-Seite

(lat. incipit = es beginnt). Die Seite eines Evangeliars, die die Initiale einer einleitenden Formel als Auftakt zum jeweiligen Evangelium aufweist: Incipit [Sanctum] Evangelium secundum Matthaeum etc. („Es beginnt das [heilige] Evangelium nach Matthäus etc.“). Generelle Bezeichnung für die Zierschriftseite mit den ersten Worten eines Evangeliums.

Initiale

(lat. initium = Anfang, Beginn). Durch Schriftart oder ‑größe und Verzierungen hervorgehobener Anfangsbuchstabe eines Textabschnitts. Als „historisierte Initiale“ (lat. historiare = mit Illustrationen versehen) bezeichnet man die Initialen, deren Buchstabenkörper mit einer textbezogenen figürlichen Darstellung ausgefüllt ist und je nach Größe miniaturenartig wirken kann.

Inkarnat

(ital. incarnato = fleischfarben). Der Begriff bezeichnet den Farbton, der in der Malerei der Wiedergabe der menschlichen Haut dient. Er definiert sich ästhetisch in seinem Verhältnis zu den benachbarten Farbtönen, zur Beleuchtung im Bild sowie generell aus stilistischen Vorlieben heraus. Innerhalb der Skala gemischter Farbtöne ist das Inkarnat meist zwischen Hochrot und Weiß angesiedelt. In der byzantinischen Kunst dagegen war ein ins Grünliche gehender Inkarnat-Ton üblich. Grüne Schattentöne schimmern oft auch noch in der italienischen Trecento-Malerei (14. Jahrhundert) durch.

Kalendar(ium)

(lat. calendae = erster Tag des altrömischen Monats). Verzeichnis aller beweglichen und unbeweglichen Feste im Fortgang des Kirchenjahres, nach Monaten und Tagen geordnet. Die Zusammenstellung der Texte unterscheidet sich im Mittelalter nach dem Gebrauch für einzelne Diözesen, Orden, Kirchen usw. Immerwährende Kalender sind feste Bestandteile von Stundenbüchern und Psalterien.

Kanontafeln

(griech. kanon = Regel). Konkordanztabelle der vier Evangelien, von Eusebius von Caesarea (um 260–339) im Auftrag von Kaiser Konstantin dem Großen verfasst. Um inhaltlich übereinstimmende oder nur in einem der vier Evangelien vorkommende Berichte tabellarisch zu erfassen, wurde jedes Evangelium in Kleinstkapitel unterteilt und in zehn Tabellen (Canones) eingetragen. Sie stehen zu Beginn der Evangeliare und sind meistens reich mit Buchschmuck verziert.

Karolingische Minuskel

(lat. minusculus = ziemlich klein). Eine im Karolingerreich im späten 8. Jahrhundert entwickelte Minuskel-Schriftart, die sich durch einfache und klare Formen, gleichmäßigen Duktus und schwungvolle Rundungen auszeichnet. Zusätzlich zu ihrem harmonischen Erscheinungsbild ermöglichte sie einen schnelleren Schreibfluss und eine größere Textmenge pro Seite. Sie verbreitete sich in ganz Mittel- und Westeuropa und war als Buchschrift bis ins 12. Jahrhundert in Gebrauch.

Kodikologie

Wissenschaftliche Gesamtheit aller faktischen Angaben zu Entstehung, Struktur und Inhalt, Herkunft (Provenienz) und Überlieferung eines Codex.

Kolophon

(griech. = Schlussschrift). Schlussvermerk in Handschriften und Frühdrucken; enthält Angaben über Schreiber bzw. Drucker, Titel, Ort und Zeit der Herstellung.

Kustoden

(lat. custos = Wächter). Unter der Bezeichnung versteht man die seit der Spätantike und mit dem Aufkommen des Codex (statt der Buchrolle) eingeführten Ordnungshilfen für Lagen und Blätter eines Buches, durch die das erste beziehungsweise letzte Blatt (Seite) einer Lage gekennzeichnet wird. In mittelalterlichen Handschriften wurden zu diesem Zweck Buchstaben und Ziffern verwendet, aber auch das erste Wort der folgenden Lage (die Reklamante), das auf dem letzten Blatt der vorausgehenden Lage unten rechts plaziert wurde. Dies war vor allem für den Buchbinder eine Hilfe, der die Lagen in der richtigen Reihenfolge heften sollte.

Lage

Begriff aus der Handbuchbinderei: Die einzelnen Blätter eines Codex werden gefalzt, ineinander gelegt und zu Lagen zusammengetragen. Mehrere Lagen werden dann geheftet und zwischen Buchdeckel gebunden. Zumeist besteht eine Lage aus vier Doppelblättern, dem Quaternio. Daneben gibt es Binio = zwei, Ternio = drei, Quinternio (Quinio) = fünf Doppelblätter usw.

Legendarium

(mittellat. legenda = das zu Lesende). Im engeren Sinne eine Sammlung von Heiligenleben zur Lesung in der Matutin des Breviers. Im weiteren Sinne jede Sammlung von Heiligenviten, entweder als Sammlung von Texten verschiedener Autoren oder als Kompilation durch einen Autor (Kurzlegendar), vornehmlich zur Predigtvorbereitung und / oder persönlichen Erbauung. Legendarien waren im Mittelalter sehr beliebt und wurden auch in den Volkssprachen gepflegt. Ein prachtvolles Beispiel aus der Renaissance ist Das Legendarium der Sforza.

Lektionar

(lat. lectio = Lesung). Im 7. Jahrhundert entstandener, seit dem 9. Jahrhundert verbreiteter Typus eines in der Messe gebrauchten Buches, das die Lesungen aus den Evangelien, den Apostelbriefen oder aus den Predigttexten der Kirchenväter vereint, geordnet nach dem Lauf des Kirchenjahres.

Ligatur

(lat. ligatura = Bindung). Bezeichnung für die Verbindung (den untrennbaren ornamentalen Zusammenschluss) zweier oder mehrerer benachbarter Buchstaben.

Maiestas Domini

(lat. = Herrlichkeit des Herrn). Die Bestandteile dieses zentralen Bildtyps des Mittelalters sind der frontal thronende Christus in einer Mandorla, gelegentlich auch in einer kreis- oder vierpassförmigen Sphäre, meistens umgeben von vier geflügelten Wesen. Diese vier Wesen werden seit dem 2. Jahrhundert als Sinnbilder der Evangelisten verwendet (abgeleitet von Ez 1,4–20 und Offb 4,6–8).

Majuskeln

(lat. [littera] maiuscula = etwas größerer Buchstabe). Großbuchstaben, die in ein Zwei-Linien-System eingeschrieben sind. Sie haben im Unterschied zu den Minuskeln keine Ober- und Unterlängen. Zierbuchstaben und Initialen bedienen sich zumeist der Majuskelformen.

Mandorla

(ital. = Mandel). Mandelförmiges Feld rund um eine ganze Figur, meist zur Auszeichnung von Christus verwendet (Maiestas Domini).

Medaillon

(ital. medaglione = große Schaumünze). Kleines rundes oder ovales Bild, das in der Regel in einen größeren Zusammenhang (zum Beispiel innerhalb einer Bordüre) eingebunden ist.

Miniatur

(lat. minium = Mennigerot). Sehr starke Bedeutungsausweitung eines Begriffs, der ursprünglich nur die roten Handschriftenverzierungen bezeichnete. Alle selbständigen, mithin nicht an Initialen gebundene figürlichen Malereien, die gerahmt oder ungerahmt sein können. Es gibt ganzseitige Miniaturen, Randminiaturen und spaltenbreite Miniaturen, außerdem Streifenbilder und in den Text eingestellte „Kleinbilder“.

Minuskeln

(lat. [littera] minuscula = kleinerer Buchstabe). Kleinbuchstaben, die in ein Vier-Linien-System eingeschrieben sind. Sie können Ober- und Unterlängen haben. Siehe auch Karolingische Minuskel.

Missale

(mittellat. missale = Messbuch). Dieses liturgische Buch enthält alle Lesungen, Gebete sowie weitere Texte, die bei der Messfeier im Ablauf eines Jahres Verwendung finden. Die ersten Missale-Ausgaben erscheinen gegen Ende des 10. Jahrhunderts und lösen im 12. Jahrhundert das Sakramentar ab.

Monatsbilder (-arbeiten)

Typus der Kalenderillustration, oft im Verein mit Tierkreiszeichen. Darstellung der einzelnen Monate, die durch Symbole oder genrehafte Tätigkeiten aus der bäuerlichen oder höfischen Welt gekennzeichnet werden.

Muschelgold

Aus zu Pulver zerriebenem Blattgold und unterschiedlichen Bindemitteln wurde eine wasserlösliche Goldfarbe gewonnen. Diese Gold-Emulsion wurde zum Schreiben oder in den Miniaturen zum Höhen der Details, wie Haare oder Gewandsäume, verwendet. Die Bezeichnung rührt daher, dass Muschelgold gern in Muschelschalen gemischt und / oder aufbewahrt wurde.

Musivgold

Ein Zinnsulfidpulver, das seit dem 13. / 14. Jahrhundert vermehrt als Ersatz für Goldfarbe (Muschelgold) diente.

Offizium

(lat. officium = Pflicht). Zunächst das den Ordensleuten und dem Klerus kirchlicherseits vorgeschriebene liturgische Tagzeitengebet (Matutin gegen Mitternacht, Laudes gegen 3 Uhr morgens, Prim gegen 6 Uhr, Terz gegen 9 Uhr, Sext gegen 12 Uhr, Non gegen 15 Uhr, Vesper gegen 18 Uhr, Komplet gegen 21 Uhr). Der Begriff wird meist als Bezeichnung für die Texte des täglichen Stundengebets (gelegentlich auch für das Messformular) eines Wochen- und Festtages gebraucht.

Oratio(n)

(lat. oratio = Rede). Allgemeine Bezeichnung für jede in sich abgeschlossene Gebetsformel, in der der Priester das Anliegen der Gläubigen Gott vorträgt. Die Oratio Omnipotens sempiterne Deus … („Allmächtiger, ewiger Gott …“) war Bestandteil der ersten Vesper und der Laudes des Dreifaltigkeitsfestes. Siehe auch Offizium.

Paginierung

(lat. pagina = Seite). Durchlaufende Nummerierung der Seiten, wie in modernen Büchern üblich. Siehe auch Folio.

Palimpsest

(griech. palin psestos = wieder abgekratzt). Der Begriff, der dem lateinischen codex rescriptus (= wiederbeschriebenes Buch) entspricht, spielt in den Gepflogenheiten fast aller Schriftkulturen eine Rolle. Im frühen Mittelalter war es vielfach üblich, das teure Pergament von nicht mehr benötigten Büchern abzuwaschen oder die bisherige Beschriftung abzukratzen, um den Beschreibstoff erneut verwenden zu können. Der modernen Technologie ist es gelegentlich möglich, die unter dem obersten Schriftspiegel liegenden älteren Texte sichtbar zu machen. Vor allem Werke mancher antiker Schriftsteller sind einzig als derartige Palimpseste erhalten geblieben.

Pergament

(abgeleitet von der kleinasiatischen Stadt Pergamon, dem Haupthandelsort für Pergament in der Antike). Der im Mittelalter übliche Beschreibstoff. Ebenso wie Leder wird Pergament aus Tierhäuten hergestellt, die allerdings ungegerbt in eine Kalklösung gelegt werden, bevor dann Haare, Oberhaut und anhaftende Fleischreste abgeschabt werden und die Haut anschließend zum Trocknen aufgespannt wird. Durch das Aufspannen können aus winzigen Schnitten und Rissen runde Löcher entstehen.

Perikopenbuch

(griech. perikoptein = ausschneiden). Eine besondere Rolle unter den Schriftlesungen nimmt das Evangelium ein, da es als Sprechen Christi zu seiner Gemeinde verstanden wird. Das Vorlesen eines Abschnitts aus den Schriften der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ist spätestens seit dem 3. / 4. Jahrhundert fester Bestandteil der Messliturgie. Es bildeten sich Leseordnungen heraus, in denen die wichtigsten Abschnitte der Evangelien wie auch der anderen Lesungen auf die einzelnen Festtage, Sonntage und herausgehobenen Wochentage verteilt wurden. Die Verzeichnisse der Lesungen und Evangelien hießen „Comes“ (Begleiter) oder „Capitulare“ (Kapitelverzeichnis). Die ältesten überlieferten Verzeichnisse dieser Art datieren für den römischen Liturgiebereich in das 7. Jahrhundert. Für den im jeweiligen Gottesdienst zu lesenden Abschnitt setzte sich die Bezeichnung „Perikope“ durch. Perikopenbücher, die seit dem 8. Jahrhundert in die Liturgie eingeführt wurden, bringen folglich eine Zusammenstellung jener Bibeltexte, die während der Messfeier vorgetragen wurden. Ein Perikopenbuch, das ausschließlich Evangelienabschnitte enthält, nennt man auch Evangelistar oder Festtagsevangelistar, wenn nur die Lesungen zu den kirchlichen Hochfesten zusammengestellt sind. Beispiele dafür sind Das Passauer Evangelistar, Das Speyerer Evangelistar und Das Brandenburger Evangelistar.

Physiologus

(griech. = der Naturkundige). Ein im 2. oder 3. Jahrhundert in Syrien oder Ägypten entstandenes Werk, das Tiere, Fabelwesen, Pflanzen und Mineralien unter dem Gesichtspunkt der Zeichenhaftigkeit der Welt und mit christlicher Nutzanwendung in allegorisierenden Geschichten vorstellt, die als Berichte (scheinbar) realer Naturgegebenheiten daherkommen. Im Mittelalter war der Physiologus sehr verbreitet. Es gab zahlreiche Übersetzungen und Bearbeitungen. Die überlieferten Handschriften sind häufig illustriert.

Psalter

(griech. psalterion = zitherartiges Saiteninstrument), auch Buch der Psalmen. Ursprünglich eine Sammlung der religiösen Gesänge Israels, seit 100 n.Chr. in seiner heutigen Form mit 150 Psalmen festgelegt. Ab dem späten 12. Jahrhundert wurden Psalterien zunehmend für die tägliche private Andacht herangezogen, ehe sie dann im 14. Jahrhundert vom → Stundenbuch abgelöst wurden. Im 13. Jahrhundert waren kostbar ausgestattete Psalterien in höfischen Kreisen beliebte Hochzeitsgeschenke. Besonders eindrucksvolle Beispiele sind Der Goldene Münchner Psalter, Der Breslauer Psalter, Der Peterborough-Psalter und Der Bamberger Psalter.

Quaternio

Fachbegriff aus der Handbuchbinderei. Ein Quaternio besteht aus vier Doppelblättern = 16 Seiten und ist die häufigste Lagenform im Mittelalter. Siehe auch Lage.

Quaternio Publishing Lucerne

Based in Lucerne on Lake Lucerne, the publishing house specializes in the publication of facsimile editions of artistically significant illuminated manuscripts from the Middle Ages and Renaissance, which are now treasured in libraries, archives and museums around the world. In addition, there are bibliophile art books, catalogs and an annual wall calendar with “Masterpieces of Book Illumination”.

Reklamante

(Latin reclamare = to call out). Term for the first word of the following page or layer, placed at the bottom of the page, which serves to check the correct text sequence. Another term for this is custode.

Heading, rubrication

(lat. rubricatus = written with red ink). Highlighting of certain important text passages (headings, chapter beginnings, etc.) and characters preferably using red lead (vermilion color), but occasionally also gold ink.

Sakramentar

(Latin sacramentum = religious mystery). Liturgical book intended exclusively for use by priests and containing the prayers and texts to be recited by them alone during the celebration of Mass. From the 12th/13th century, the sacramentary was replaced by the Missal, a missal with prayers, readings and hymn texts.

Mirror, mirror sheet

The leaf is primarily made of parchment or paper, which is glued to the inside of the front and back covers of the binding. Parts (fragments) of no longer used books were often used as mirrors.

Book of hours

(lat. hora = hour). A standardized devotional book for lay people, outside the liturgical cycle of the year, divided into various devotions whose structure was taken from choral prayer. The Book of Hours is the counterpart to the breviary, which was reserved exclusively for the clergy. Books of hours were often lavishly illustrated status symbols or valuable gifts. In addition to a calendar with the feasts of the Lord, Mary and various saints, it contains the Marian Office as its core, as well as prayers to the Holy Cross, the Holy Spirit, an Office of the Passion and an Office of the Dead, the Penitential Psalms, the Litany of the Saints and the Suffrages. Outstanding artistic examples are the Sobieski Hours, the Hours of Margaret of Orléans, the Flemish Hours of Mary de Medici and the Briçonnet Hours.

Suffragium

(mittellat. = intercession). An important part of the Book of Hours. Prayer, usually with a miniature, to selected saints, asking for their intercession for the person praying.

Textura

(lat. textura = weave). An elongated, angular book font with closely spaced letters that emphasize the vertical. It developed in the course of the 12th century in northern France, then spread to England and finally throughout Europe (with the exception of southern France and Italy) in the 13th century. In the textura, the vertical shafts and the arches of the letters are completely broken. As both the letters and the lines were written with very little spacing, a very dense, dark, grid-like script was created, a “letter weave”.

Trompe-l’œil

(French = deception of the eye). The French term has only been used in literature since around 1800 to describe images and pictorial elements that are so illusionistically lifelike that they are intended to deceive the viewer's eye as regards the distinction between reality and appearance. The prerequisites for every trompe-l'œil include a perfect mastery of perspective, an enormous attention to detail, the precise capture of body and cast shadows and the ingenious use of overlaps. Trompe-l'œil is a popular stylistic device, especially in Flemish book illumination of the late period, used to decorate decorative borders with seemingly scattered flowers, insects, etc. This can be seen in an impressive manner. This can be seen impressively in the Flemish Book of Hours of Mary de Medici.

Typology

(Greek typos = form, shape). Christian tradition of biblical interpretation that regards a person or event from the Old Testament (the type) as a model for a person or event from the New Testament (the antitype). The Old Testament is understood as a prerequisite for the fulfillment of salvation history in the New Testament. This involves a relationship between promise and fulfillment. Augustine: “What is the Old Testament but the veiling of the New, and the New Testament but the fulfillment of the Old?” Christian typology had its scholarly roots in the texts of the Church Fathers and experienced a pronounced renaissance from the 12th century onwards. The Mirror of Salvation from Einsiedeln Abbey is an impressive example of the depiction of typological contexts in image and text.

Unziale

(lat. littera uncialis = letter the size of an inch). A book font used since the 4th century consisting of majuscules with rounded forms that had developed in the Roman cursive. Later, there was a gradual transition to a broad four-line script (minuscules). Alongside capitalis, it is the most common typeface for decorative letters and markings.

Vulgata

(Latin vulgo = generally known, public, widespread). Since the end of the Middle Ages, term for the form of the Latin Bible used in the Catholic Church, which goes back to the translation of the biblical text from Greek and Hebrew completed by St. Jerome in 405/406.

Zeilenfüller

Filling a line that has not been written to the end of the type area with ornamental motifs in order to create a visually filled type area. The ornamentation can range from simple serpentine lines to elaborately designed ornamental borders with gilding or scenic paintings and drolleries.

Ziselierung

In goldsmithing and silversmithing, chasing is a form of metalworking in which the metal is not cut, but rather driven and pressed over a soft base with a hammer and punches or other tools (burin, file, chisel) to create lines and relief shapes with soft edges. The term “chasing” has been adopted from the language used by goldsmiths in book illumination. However, while goldsmiths used steel punches to emboss silver and gold sheets and structure them with patterns, book illuminators worked exclusively by pressing in pattern punches. He often supplemented these hallmarks with fine lines or fluting, which he pressed into the not yet fully hardened, polished gold ground using a rounded silver or brass pin. The main decorative aim of chasing is to break up the even reflection of light on the metal surface and to create the illusion of a solid gold ground through the play of light and shadow, among other things. Particularly beautiful examples of this can be found in the Peterborough Psalter, the Corpus Christi Apocalypse, the Sobieski Hours and the Wroclaw Psalter.

Do you have any questions, requests or suggestions? Then please do not hesitate to contact us. We look forward to hearing from you.

+41 41 318 40 20